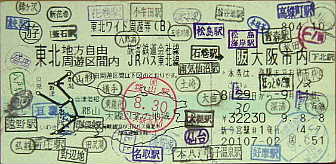

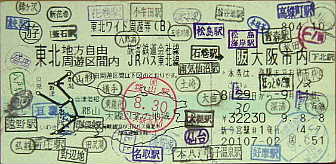

途中下車印のバラエティー 途中下車印のバラエティーJRで旅行される方はご存知ですね、下車 印。「途中下車印」が正式名称だそうです。 旅のしるしにこれを集めていらっしゃる人も 多いはず。ここでは、この小さなはんこにつ について、とりとめなく書いてみます。 |

途中下車印のバラエティー 途中下車印のバラエティーJRで旅行される方はご存知ですね、下車 印。「途中下車印」が正式名称だそうです。 旅のしるしにこれを集めていらっしゃる人も 多いはず。ここでは、この小さなはんこにつ について、とりとめなく書いてみます。 |

途中下車印とは?

文字どおり、途中下車した際に押してくれるはんこのこと。国鉄時代は「駅に備えおくべきもの」として規定されていましたが、JRになってからはどうなんでしょう。

きっぷに駅名が記されるので、「その地に足を踏み入れた」といういい記念になります。これを集めてらっしゃる方もいらっしゃることでしょう。

しかしながら、昔は途中下車すると当然のように押してもらえた(というか押された)ものですが、最近は頼まないと押してもらえません。すっかり日陰な存在です。ここでは、そんな日陰ちゃんな下車印にスポットを当ててみましょう。

途中下車印のバリエーション

百聞は一見に如かず。とにかく見ていきましょう。

◎スタンプ自体のバリエーション

いわゆるゴム印。スタンプ台につけて押すものです。最も古典的。長方形の印に多く、だ円形のものは少ないです。

スタンプ台レス①。画像がないので分かりにくいかもしれませんが、スプーンを小さくして2つ合わせたような形のものです。だ円形のみの存在。昔は改札係の方が、長いひもでくくって首からぶら下げたり、ズボンにぶら下げたりしている姿をよく見かけましたが、最近とんと見ませんな。

スタンプ台レス②。最近の主流。いわゆるシャ○ハタってやつです。形はいろいろ。押してもらうと印の周囲に丸い円模様がくっきり出るのが多い。

◎形のバリエーション

|

だ円形。一番ポピュラーな存在です。この形に青インクというのが下車印の典型でしょう。 |  |

長方形。これもよくあります。公印(切符の訂正などに使う印)と同じ形です。公印を途中下車印代わりに使っている駅も多くあるようです。 |

|

正円形。時々見かけます。長野地区や中国地方の西部に多いようです。 |  |

正方形。特別下車印というらしいです。。私の知っている限りでは三原(山陽本線・広島県)と、北新地(JR東西線・大阪府)くらいです。 |

◎色のバリエーション

|

青。一番ノーマルな色です。国鉄では昔から青のスタンプ台を使ってたからでしょうか。 |  |

黒。青に次いで多い。公印を下車印代わりに押してもらうときは黒の時が多いようです。 |

|

赤。数は少ないですがある程度見られます。朱色に近い赤であることが多いです。シャ○ハタスタンプインクを使ってるのかな? |  |

紫。これも少ないながら見られる色です。 |

|

緑。私の知ってる範囲では八戸駅(東北本線・青森県)だけ。貴重ですな~ |  |

ぶどう色?のように見えます、私には。今のところ一ノ関駅(東北本線・岩手県)と東神奈川駅(京浜東北線・神奈川県)のみ。 |

珍印いろいろ

|

気仙沼駅(大船渡線・宮城県)。昔、「欽ドン」で「気仙沼ちゃん」というナイスキャラクターな女の子が出てましたがどこへ行ったんでしょう(あまり関係ない)。だ円形は多くありますが、駅名縦書きというのは珍しいです。縦書きは他に、色は黒ですが伊東(伊東線・静岡県)などがあります。 |  |

上諏訪駅(中央本線・長野県)。漢字仮名交じり印。「諏訪」って彫るの難しいもんね。ちなみにお隣下諏訪駅は、「下スワ」。このほか長野(信越本線・長野県)はだ円赤で縦書き「長の」、信濃大町駅(大糸線・長野県)は正円青で縦書き「しなの大町」、などが仮名交じり。 |

|

湯田温泉駅(山口線・山口県)。かなり大きい。写真では分かりにくいですが、直径約1.5㎝、普通のものよりひとまわり大きいです。 |  |

北新地駅(JR東西線・大阪府)。親設線の新設駅なのにここだけなぜかゴム印。 |

|

函館駅(函館本線・北海道)。左の空白は一体なんでしょう。何か字があって削ったと思われますが、何と書いてあったのか非常に気になります。 |  |

山口駅(山口線・山口県)。あ、何かシャ○ハタみたい。ってこれ認め印やんか!!しかも安いほう。高畠駅(山形新幹線・山形県)もこのパターンでしたが、インクは黒を使ってました。これは、正真正銘そのまんま。よくある名前で良かったね♪ |

|

富士駅(東海道本線・静岡県)。漢字があるのにオールひらがなの印です。「ふ士」だと格好悪いからかな? |  |

六日町駅(上越線・新潟県)。「駅」という字の入っただ円の下車印は北海道に多いですが、本州で、しかも黒となるとかなり珍しいと思います。 |

|

京都駅(東海道本線・京都府)。こちらはオールカタカナ。漢字のもあるようです。 |  |

芦原温泉駅(北陸本線・福井県)。下車印の未来を開くニューバージョン。北陸地方に普及してます。スタンパー(改札印)に近いです。日付も入って、下車印収集家にはとってもキャッチー。 |

ボツ。-下車印の黙示録-

このように特色ある下車印ですが、いかんせん日陰な存在。「押してくれ」って人がそんなに居るわけでもなく、そんなに押さないうちに劣化したりして、読めなくなっていきます。ここでは、そんなご愁傷様な下車印を紹介します。

|

小倉駅(鹿児島本線・福岡県)。読めません。ほとんど再起不能な状態です。まるでシミのようですね。 ご愁傷様度★★★★★。 |

|

なんじゃこれは。海老江駅(JR東西線・大阪府)。実は開業したばかりの時にもらった下車印で、インクが付きすぎてにじんでしまったもの。上のものとは逆ですね。 ご愁傷様度★★★。今後に期待しましょう。 |

下車印をめぐるやりとり

最近は下車印を押さないといけない切符でも「下車印を下さい」と希望しないと押してくれないため、改札で係員の方に言う必要があります。普段はあまり使わないもののため、係員の方の反応が結構おもしろい。(注意!:駅名を記載してありますが、これはあくまで私が訪れたときの状況であり、必ずしも今働いておられる駅員さんが下のような応対をする方とは限りません。)

◎東京駅(東海道本線・東京都)の場合

すでに下車印だらけの切符で途中下車。係員氏「うおっ!すごい。ちょっと見せて見せて。」と興味津々。色や形にえらく興味があるようすで、他の係員も巻き込んで、しばらく切符を凝視しておられました。

◎温泉津駅(ゆのつ・山陰本線・島根県)の場合

「下車印?あったかなあ。最近使ってないからねえ」と事務室内を捜索。「ウチより都野津(つのづ。5つ先の駅)とかのほうが人気があって、そっちの方がいいんじゃないの?ほんとにウチのでいいの?」となぜか謙虚。とか言いつつ、見つかった下車印はきれいに手入れされたものでした。

◎浜川崎駅(鶴見線・神奈川県)の場合

直前に訪ねた駅に下車印がなかったため、「下車印ありますか?」と聞いたところ、「あるよ、駅だから。」とつれない返事。「ここだってねえ、ちっちゃいけど駅なんだから。東京駅と一緒なんだからねー。」と係員氏のご機嫌を損ねてしまった。すみません^

^)ゞ

◎北上駅(東北本線・岩手県)の場合

JR発足10周年謝恩切符で下車。「ヅブンで押しますェ?謝恩きっぷですがら。」と自分で途中下車印を押させてもらえた。自分で下車印を押したのはこの時だけ。

◎名取駅(東北本線・宮城県)の場合

「あ、下車印ね。(印影が)出ないんですよ。」と傍らのメモ紙に押してくれたものは、字が潰れて読めない。公印を押してもらう。「作ろうと思ってるんですけどね、他の駅、どんなの作ってます?」と逆に聞かれる。「シャ○ハタが多いですよ。」の返事を皮切りに、しばらくは濃い下車印談義に花を咲かせたのでした。

あの時の駅員さん、その後、どんな下車印を作られたのですか?

◎野辺山駅(小海線・長野県)の場合

黙って押してくれた後、痛恨の一言。「こんなの集めて、どうすんの?」いや、それは言ってくれるな駅員さんよ。そこに山があるから登るように、そこに下車印があるから集めてしまうんだな。そーいうのって、私だけ?

ご注意

本来、「途中下車印を押すべき切符」は、途中下車の出来る普通乗車券(片道101kmを越える切符)です。青春18きっぷや周遊区間内の周遊きっぷなどには押さなくてよい決まりになっています。ですので、これらの切符に押してもらう下車印はあくまでJRのサービスと考えましょう。間違っても、押してくれないからって改札口でダダこねないでね♪

また、押してもらうときに有人改札が混雑しているときは、空くまで待って押してもらいましょう。お互いの立場・状況をよく理解した上で、気持ちよく旅行しましょう。